Le condizioni socio-economiche dal Quattrocento all'Ottocento

Il QUATTROCENTO: URBANESIMO ED EMIGRAZIONE

Nel Quattrocento, soprattutto dopo la conclusione delle guerre fra Venezia e Milano, aumentò notevolmente il numero di coloro che lasciavano il paese per andare a vivere in città e, contemporaneamente, riprese con un ritmo sempre più frenetico il flusso migratorio verso Venezia.

Le difficili condizioni economiche nelle quali le nostre popolazioni dovevano condurre la loro esistenza, traendo sostentamento quasi esclusivamente dalla coltivazione dei campi e dall'allevamento del bestiame, costrette spesso a fare i conti anche con le carestie che colpivano il territorio con cadenze quasi regolari, inducevano quanti intendevano migliorare il proprio tenore di vita a percorrere altre strade e a intraprendere nuove attività.

Se nel Trecento Bergamo aveva dato ospitalità e lavoro a numerose famiglie che vi si erano trasferite dalle nostre località, specialmente da S. Gallo, nel Quattrocento il fenomeno si accentuò, interessando tutta la Valle. Questi spostamenti per alcuni paesi, erano veramente rilevanti. E' davvero incredibile, ad esempio, il numero di "originari" di S. Gallo che nella prima metà di quel secolo vivevano nelle diverse "vicinie" della città.

Notevolmente distanti quanto a numero erano, invece, gli immigrati provenienti da S. Giovanni Bianco e da S. Pietro d'Orzio.

Bisogna dire, però, che il governo veneto favorì in ogni modo l'ingresso in città di questi "forestieri", accordando ai nuovi venuti, a determinate condizioni, particolari vantaggi e speciali privilegi, quali il diritto di "cittadinanza" e l'esenzione da alcuni tributi.

Il grosso degli immigrati trovò un'occupazione nelle botteghe artigianali o si diede al commercio e alla mercatura.

Molti dei Boselli, dei Grataroli e dei Raspis, che a S. Giovanni Bianco rappresentavano le famiglie più influenti e facoltose per essere riuscite ad accumulare grossi capitali e vastissime proprietà, si trasferirono definitivamente in città, prendendo dimora in abitazioni signorili .

Se nel Quattrocento il fenomeno dell'urbanesimo interessò molto da vicino il nostro paese, l'emigrazione verso Venezia andò sempre più intensificandosi.

Non c'era occupazione, anche la più umile, che non richiamasse in quella città gruppi sempre più numerosi di lavoratori, ma era soprattutto il commercio l'attività maggiormente ambita, per i guadagni più rapidi e sicuri che essa prometteva.

Quanto a presenze il primo posto spetta ai Grataroli, tutti originari "de Honeta". Seguono i Busi di Fuipiano, i Negroni della Pianca, i Raspis di Cornalita, gli Zignoni di Grabbia, i Benzoni di Sentino, i Berlingoni di Piazzalina...

Il fenomeno era però ancora contenuto: esso infatti esplose,assumendo proporzioni massicce,soltanto nei secoli successivi, particolarmente nel Seicento, quando dalla Valle si riversarono a Venezia schiere sempre più folte di emigranti in cerca di fortuna e a S.Giovanni Bianco non ci fu famiglia che non avesse almeno un parente stretto in quella città.

LE CONDIZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE DI S. GIOVANNI BIANCO NEL CINQUECENTO

Prima di affrontare questo argomento, già di per se stesso assai vasto e complesso, è bene iniziare spendendo due parole sui soldati delle "ordinanze" che ogni Comune doveva mettere a disposizione della Repubblica Veneta. Fin dal 1477, la Serenissima, "per sicurezza dello Stato e pubblica quiete" aveva deciso di richiedere al territorio bergamasco una "forza" di 3.000 soldati, ma tale contingente andò successivamente aumentando, specialmente in occasione di eventi bellici.

I Comuni, in relazione alla consistenza della loro popolazione, avevano l'obbligo di fornire un determinato numero di soldati, ai quali spettava principalmente il compito di difendere il territorio e di mantenere l'ordine pubblico, ma che in caso di bisogno venivano impiegati anche nelle guerre. L'acquisto e la manutenzione delle armi per queste milizie era a totale carico delle singole comunità.

S. Giovanni Bianco era tenuto ad armare 10 archibusieri, 5 picchieri, 2 moschettieri e 6 galeotti. Questi ultimi erano imbarcati sulle navi da guerra, chiamate allora "galee".

Il Comune di S. Gallo doveva fornire 4 picchieri, 1 moschettiere e 2 galeotti. Per S. Pietro d'Orzio, nella "Relazione", si parla invece semplicemente di 6 "soldati" e di 3 galeotti.

A ciascuno dei tre Comuni, incombeva poi l'onere di apprestare alcuni "guastatori", il cui numero non è precisato. I "guastatori" (oggi noi li chiameremmo più propriamente "genieri") venivano utilizzati per l'esecuzione di opere di carattere militare. Il contributo che essi, ad esempio, fornirono nella costruzione della cinta muraria e delle fortificazioni di Bergamo fu indubbiamente rilevante. I lavori, veramente grandiosi e complessi, che richiesero lo smantellamento di alcune centinaia di edifici, fra case, chiese, conventi... (non venne risparmiata nemmeno l'antíchissima cattedrale di S. Alessandro), presero l'avvio nel 1561, per concludersi soltanto verso il 1590 e vi furono impiegate all'inizio più di 4.000 persone,- costituite, per la massima parte, da "guastatori" provenienti da tutta la provincia. In mezzo a loro c'erano anche numerosi nostri concittadini. Va tuttavia precisato che nella costruzione delle mura di Bergamo il numero dei "guastatori", da principio imponente, andò gradatamente decrescendo col progredire dei lavori.

Al di là e al di fuori di questa parentesi, l'attività principale, per quelli che restavano in paese, era sempre quella agricola, anche se essa era pesantemente condizionata dalla natura del suolo e dai capricci delle stagioni. Comunque i terreni erano intensamente coltivati e non c'era fazzoletto di terra che non venisse sfruttato a dovere.

La coltivazione principale era quella dei cereali, fra i quali il primo posto era occupato dal miglio, che stava allora alla base dell'alimentazione.

Dopo il 1630 farà la sua prima comparsa anche il granoturco, che soppianterà ín breve tutti gli altri cereali. I raccolti, però, erano sempre scarsamente remunerativi e non bastavano che "per mesi 4 dell'anno". Nei campi e nei prati abbondavano gli alberi da frutta e lungo i pendii, nei terrazzi appositamente ricavati, era coltivata anche la vite, che dava un vino piuttosto scadente.

Castagni e noci erano assai diffusi, questi ultimi sia per il loro legno, che era molto ricercato, sia perché dai loro frutti veniva spremuto l'olio, usato allora come condimento e come combustibile per le lampade e per le lucerne.

Accanto alla coltivazione dei campi era praticato anche l'allevamento del bestiame: stalle e fienili erano disseminati un po' dovunque, come si può rilevare dagli atti notarili di compravendita dei terreni. Il patrimonio bovino del nostro Vicariato era, però, piuttosto modesto: 2.000 capi rispetto ai 4.000 della Valle Brembana Oltre la Goggia.

Per macinare i cereali raccolti e quelli importati erano in funzione nella nostra zona numerosi mulini: 3 a S.Giovanni Bianco, 2 a S.Pietro d'Orzio e 5 nel territorio di S.Gallo.Questi ultimi erano situati ”alla riva del fiume Brembo” che corre, praticamente, dalla contrada dei Molini all'attuale sbarramento dell' Enel ed erano di proprietà dei Boselli.

I tre mulini di S. Giovanni Bianco si trovavano, invece, sulla sponda sinistra del torrente Brembilla, stando almeno a quanto si rileva da un interessantissimo "inventario" di circa 80 pagine, redatto dal notaio Bernardino Barucchello de Rota della Pianca nel quale sono descritti tutti i beni "stabili" appartenenti alle famiglie della Pianca, di Capatelli e della Roncaglia Fuori.

I due mulini di S. Pietro d'Orzio erano disposti, molto probabilmente, lungo il corso della Val Cadore (di uno si possono vedere i resti ancora oggi).

All'esistenza di mulini pure in altre località del nostro paese si accenna, comunque, in molti documenti del Seicento.

Mentre a S. Pellegrino e a Zogno era già fiorente l'industria della lana (dei 9 folli da panni esistenti, secondo il Da Lezze, nella Valle Brembana Inferiore ben 4 funzionavano a Zogno), da noi essa stava movendo i primi passi. Infatti, se in quei due Comuni si lavoravano complessívamente circa 1.200 pezze di lana all'anno, nell'unico follo esistente a S. Giovanní Bianco se ne producevano 50 e altrettante in quello situato ai Molini, in territorio di S. Gallo.

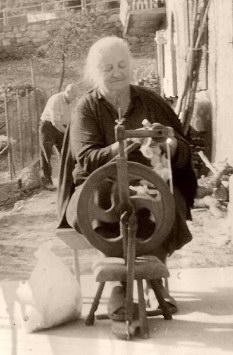

La filatura della lana, da noi, era però largamente praticata, a livello di artigianato familiare.

L'attività peculiare, che rese famoso il nome di S. Giovanni Bianco al di fuori della Valle e persino oltre gli attuali confini nazionali, era, però, quella della lavorazione del ferro.

Essa ríchiamò nel nostro paese, a cominciare dal Cinquecento, anche numerosi "forestieri" ed aveva il suo centro nelle "fucine" degli Zignoni, situate nelle vicinanze del ponte sul Brembo, proprio nel punto in cui la Brembilla si immette nel fiume.

Le "fucine" davano lavoro a parecchie persone perché, oltre che dell'opera diretta dei fabbri, esse si avvalevano di taglialegna, di carbonai e, soprattutto, di "cavalanti" addetti al trasporto del ferro lavorato.

Sí potrebbe pensare, a questo punto, che nel Cinquecento la situazione socio-economica di S. Giovanni Bianco fosse migliore rispetto a quella del secolo precedente. Ma, se è vero che la vita poteva svolgersi, finalmente, in modo tranquillo e che in talune famiglie era subentrata una certa agiatezza, conquistata, per altro, in molti casi, a prezzo di duri sacrifici, in realtà le condizioni di buona parte della nostra popolazione non avevano registrato sensibili progressi, rimanendo sostanzialmente assai modeste, per non dire misere.

Occorre poi aggiungere che la ricorrente scarsità dei raccolti, legata alla natura del suolo, fu spesso ulteriormente aggravata dalle carestie che colpirono un po' tutta la Bergamasca, a varie riprese, nel 1569, nel 1573, nel 1589 e nel 1591.

In una situazione del genere, evidentemente, le "fucine" degli Zignoni o le botteghe artigianali che operavano in paese non bastavano certo a risolvere í gravi problemi della disoccupazíone, dell'indigenza, della fame... Il rimedio era uno solo: lasciare la propria terra alla ricerca di un lavoro o di un'attività più remunerativa, che permettesse di provvedere alle necessità della famiglia.

La via più battuta fu ancora una volta quella che portava a Venezia, dove molti già avevano parenti o conoscenti e dove tutti speravano di trovare una sistemazione decorosa.

Ma non furono pochi coloro che, preferendo altre strade, uscirono dai confini della Repubblica Veneta per tentare la fortuna nel Meridione, spingendosi fino a Roma o ancora più in giù.

Il notaio Bernardino Barucchello de Rota, ad esempio, in un atto da lui rogato nel 1579 menziona un Giovanni Paninforni di Capatelli, il quale risiedeva "nella città di Arianno del regno di Napoli", località che dovrebbe corrispondere all'attuale Ariano lrpino, in provincia di Avellino.

PROBLEMI SOCIALI E SITUAZIONE ECONOMICA A S. GIOVANNI BIANCO NEL SEICENTO :

L'EMIGRAZIONE, I "FORESTIERI" E I "POVERI"

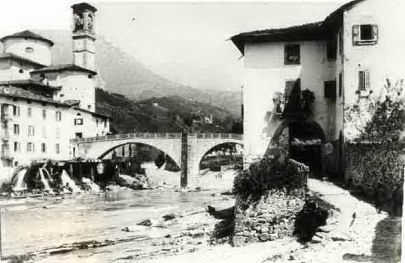

Fin dal primo insediamento sul territorio bergamasco da parte della Serenissima, Venezia e le città limitrofe esercitarono un potente richiamo sulle famiglie del nostro paese. La povertà del suolo, i magri raccolti, seguiti periodicamente da gravi carestie, le frequenti alluvioni e, soprattutto, la mancanza di un lavoro sicuro e adeguatamente remunerato inducevano i più coraggiosi a cercare fortuna altrove.

L'esodo, iniziatosi quasi in sordina nel Cinquecento, divenne massiccio nel secolo successivo, interessando, indistíntamente, tutte le nostre contrade.

Le attività maggiormente ricercate furono principalmente quelle commerciali e, in misura minore, quelle artigianali, ma non mancarono coloro che esercitarono professioni più "nobili".

Se molti Sangiovannesi residenti a Venezia seppero mettere a frutto le loro capacità e il loro spirito d'iniziativa, accumulando talvolta anche ingenti fortune, dobbiamo riconoscere che la Repubblica Veneta non ignorò il lavoro svolto dai nostri emigranti.

Fu così che a diverse casate originarie delle nostre contrade venne accordato il privilegio di essere annoverate tra la nobiltà veneta: ai Gozzi nel 1646, ai Raspis di Cornalita, ai Benzoní del Piazzo, ai Rota della Pianca, ai Giupponi della Portiera nel 1685.

All'armata di nostri "originari" che, fra il '500 e la fine del '600, invase pacificamente la Laguna, si contrappose un intero... esercito di "forestieri" che, nello stesso periodo e in maniera altrettanto incruenta, presero d'assalto il nostro paese per colmare i vuoti lasciati dai nostri emigranti.

Si trattava principalmente di fabbri, richiamati dalla fama delle nostre fucine, provenienti per buona parte dalla Valle Seriana, come Nasolino Baronchello, Alberto Bettone, Cristoforo Covello, tutti originari di Ogna... Non mancavano i "chiodaroli" che dall'Alta Valle Brembana calavano a S. Giovanni Bianco per lavorarvi la "vergellina" prodotta dagli Zignoni.

Erano numerosi anche gli artigiani che esercitavano altri mestieri: "marangoni","sarti","molinari", "murari"...

Il gruppo più folto era rappresentato, però, da gente totalmente priva di una qualifica specifica, che era semplicemente alla ricerca di un lavoro qualsiasi e, soprattutto, di un pezzo di terra da coltivare in qualità di mezzadro o di fittavolo.

I nuovi venuti giungevano per lo più dalla Valtellina e in misura minore dalla Valsassina.

Alcune delle famiglie che discesero da quei lontani parenti sono ancora oggi felicemente presenti in mezzo a noi, molte lo furono sino alla fine del secolo scorso, per cui - lo possiamo ben dire - la storia del nostro paese, venne scritta sostanzialmente, a partire dal 1500, proprio dai "forestieri", i quali, prolificando oltre ogni ragionevole aspettativa, dalla prima sede prescelta si diffusero poi rapidamente in tutte le contrade.

Va comunque sottolineato che se una tale massa di "forestieri" si riversò a S. Giovanni Bianco, ciò significa che, dopo tutto, nel nostro paese non si stava peggio che in tanti altri...

Certo, all'inizio l'esistenza dei "forestieri" era assai difficile e controllata a vista. Infatti essi, a causa di una legge singolare allora in vigore in tutto il dominio veneto, erano costretti a vivere, per un periodo più o meno lungo, a seconda della provenienza dei singoli, in condizioni di netta inferiorità rispetto agli "originari".

Bisogna riconoscere che a S. Giovanni Bianco i "forestieri" si trovavano indubbiamente meglio che... alla Pianca, dove il trattamento loro riservato non era sicuramente un incentivo a fissare la propria residenza (e a continuarla poi) in quella località. Ma se da noi, per molti aspetti, si era piuttosto tolleranti nei loro confronti gli "originari" del nostro paese erano altrettanto inflessibili nell'esigere il versamento di una particolare tassa di soggiorno, che tutti indistintamente gli immigrati intenzionati a mettere radici nel nostro territorio dovevano sborsare "una tantum".

A parte questo aspetto di natura fiscale, è doveroso ribadire che a S. Giovanni Bianco, come del resto anche a S. Gallo, almeno per quanto ci risulta, non vennero mai applicate alla lettera e con estremo rigore altre prescrizioni, specie se limitative della libertà personale.

Accanto a una ristretta cerchia di casate facoltose e potenti e a una poco più consistente di famiglie che avevano saputo conquistare una discreta agiatezza, il grosso della popolazione era formato da una massa di diseredati che vivevano molto spesso alla giornata.

Tra gli atti notarili di quel secolo s'incontrano a migliaia quelli sottoscritti da persone che, con l'acqua alla gola, erano costrette a rivolgersi ai benestanti del luogo per ottenere prestiti in denaro, ipotecando le poche sostanze di cui disponevano e che non sempre, poi, riuscivano a riscattare.

E' facile imbattersi anche in "petizioni" rivolte al Podestà di Bergamo da parte, soprattutto, di madri di famiglia, le quali, trovandosi sovente in condizioni veramente disperate, domandavano di poter vendere o ipotecare i loro "beni dottali": la dote, infatti, non doveva essere intaccata se non per gravi e comprovate necessità e, comunque, solamente previo consenso dell'autorità giudiziaria.

Tanto per istituire un confronto, se nella seconda metà del Seicento a Villa d'Almè era già fiorente l'industria della seta e a Zogno stava muovendo i primi passi quella della carta, a S. Giovanni Bianco, principalmente da quando le fucine degli Zignoni erano entrate in crisi e passate poi in altre mani, la nostra economia continuò a rimanere saldamente legata all'agricoltura.

Nel nostro paese, è vero, erano numerosi sia gli artigiani che gli esercenti, ma, appunto per questo, risultavano più che sufficienti per soddisfare le richieste e i bisogni della popolazione. Basti dire che già nella prima metà del '600 nella sola "contrada" di S. Giovanni Bianco (lo afferma il notaio Giovanni Giupponi in un documento del 1636) esistevano ben quattro osterie...

L'allevamento del bestiame e la coltivazione dei campi rimasero, pertanto, l'attività predominante della nostra gente, anche per l'introduzione, avvenuta dopo il 1630, della coltura del granoturco.

Pure la vite divenne oggetto di cure sempre più scrupolose: essa, per altro, era già largamente diffusa, particolarmente lungo i pendii della sponda sinistra del Brembo e nella zona di Capatelli.

Occorre però chiarire che il grosso dei terreni era concentrato in pochissime mani e che i contadini erano essenzialmente dei mezzadri. Il magro raccolto, strappato con fatica ad un suolo per sua natura avaro, doveva poi essere diviso fra il "padrone" e il coltivatore. Non va dimenticato, da ultimo, che la nostra economia rimase sostanzialmente "chiusa" per tutto quel secolo a causa delle pessime condizioni delle strade pubbliche.

La stessa "Priula", che tante speranze aveva suscitato all'epoca della sua costruzione, venne ben presto lasciata in uno stato di completo abbandono.

La manutenzione di questa importante arteria era di competenza dei Comuni che ne erano attraversati, i quali, però, non sempre avevano la possibilità o la volontà di operare interventi concreti. Non ci risulta che S. Giovanni Bianco si sia dato da fare in questo senso, mentre sappiamo che il Cornello nel 1691 sistemò alla bell'e meglio il tratto a suo carico.

Questa era, in sostanza, la vita che si conduceva nel nostro paese durante il Seicento: un'esistenza che, con le sue luci e le sue ombre, poco si discostava da quella del secolo precedente. Infatti il progresso fu lento, soprattutto per quanto riguarda la conquista da parte delle classi meno abbienti di un reale potere decisionale nella gestione della cosa pubblica. Le leve del comando erano ancora saldamente tenute da poche famiglie e, spesso, venivano azionate da persone incapaci, inclini piuttosto a concedere privilegi e indebiti favori che a provvedere al bene della collettività.

LE CONDIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI A S. GIOVANNI BIANCO NEL SETTECENTO:

LA CRISI NEL MERCATO DELLA "FERRAREZZA" - L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME -L'EMIGRAZIONE

Sotto l'aspetto sociale ed economico, il Settecento non si discostò di molto dai secoli precedenti e, quindi, la víta nel nostro paese, per gran parte almeno della popolazione, continuò a scorrere in mezzo a ristrettezze, a sacrifici e a difficoltà di ogni genere.

Se le "fucine" degli Zignoni, alle quali, per altro, va riconosciuto il merito di aver fatto conoscere il nome di S. Gíovanni Bianco al di fuori degli angusti confini della Valle, avevano dato lavoro un tempo a uno stuolo di fabbri e di carbonai.... il perdurare della grave crisi che aveva ormai irrimediabilmente investito il mercato della "ferrarezza", aveva inferto un duro colpo a quei magli che, proprio all'inizio del ponte sul Brembo, sulla sponda destra del fiume, avevano a lungo e intensamente "martellato", producendo la preziosa e ricercata "vergella".

A poco, infatti, era servito il cambio di gestione: i Giupponi di Camerata, subentrati ai vecchi proprietari più che altro per mettere a frutto i grossi capitali che avevano accumulato, non dovettero avere una spiccata predisposizíone per l'arte di forgiare il ferro...

Sappiamo, infatti, che essi, prima di cedere definitivamente le loro fucine ad altri imprenditori (ciò avverrà all'inizio dell'Ottocento), anziché condurle personalmente avevano sempre preferito affittarle.

Ci risulta da un atto del notaio Giacomo Verdi che nel 1732 era in attività anche un'altra fucina, della quale era proprietario Bartolomeo Volpi di Fuipiano, posta sulla Val Grande.

La denorninazione di "Fucina", sotto la quale è conosciuta ancora oggi questa località, trae origine sicuramente da questo fatto.

La crisi che aveva colpito il settore aveva motivazioni complesse ed era stata determinata principalmente dalla mancanza... del combustibile. Non è, infatti, che nelle nostre montagne si fossero improvvisamente esauriti i fíloni contenenti il materiale ferroso: anche se esso era di difficile escavazione, le miniere dell'Alta Valle Brembana erano ancora in grado di fornirne a sufficienza.

Quello che scarseggiava era piuttosto il carbone per alimentare i forni dí fusione, che non potevano quindi soddisfare le richieste delle nostre fucine.

Se un tempo i forni erano presenti, oltre la "Goggia", in numerosi paesi, alla fine del Settecento erano rimasti attivi unicamente quelli di Branzi e di Carona, che "lavoravano", tra l'altro, solo alcuni mesi all'anno.

Inoltre, la decadenza del lanificio, sotto i colpi della nascente industria della seta, fece sentire i suoi effetti, sia pure indirettamente, anche nel nostro paese, dove, soprattutto d'inverno, per le nostre nonne era divenuta ormai un'abitudine, oltre che un'esigenza, riunirsi la sera per filare e per tessere la lana.

Né valsero a risolvere il drammatico problema della disoccupazione i numerosi opifíci, in esercizio specialmente lungo le ríve del Brembo e dell'Enna, perché in essi venivano utilizzati, quasi esclusivamente, i componenti della famiglia che ne era proprietaria.

I vertici del nostro... triangolo industriale erano costituiti dalla Roncaglia, dai Molini e dalla Val Grande, ove la forza dell'acqua faceva muovere le grandi "ruote" che azionavano magli, macine e seghe... Quest'ultima località, nel '700, fu particolarmente operosa: oltre a una fucina e a una segheria, essa ospitava nel 1784 ben "quattro edifici de molini con mola e pesta...",.

Per completare il quadro aggiungeremo che nella seconda metà del '700 erano operanti nel nostre paese almeno tre fornaci: una (già proprietà degli Zignoni) in Calchera, la seconda, che nel 1766 era mandata avanti da Giuseppe Milesi di Cornalita, alla Musea e la terza al Chiosso. Quest'ultima, che in realtà era una "fabrica di scudelle", venne venduta nel 1773 da Antonio Verdi di Piazzalunga a Carlo Cinquini qui immigrato da Brescia nel 1764.

L'agricoltura e l'allevamento del bestiame rappresentarono, comunque, l'attività fondamentale cui si dedicarono nel '700 gli abitanti di S. Giovanni Bianco.

Spinti dal bisogno, essi seppero sfruttare anche gli scampoli di terra più ímpervi e riuscirono a strappare ad un suolo per sua natura arido ed avaro, ma reso fecondo dalla loro tenacia e dal loro sudore, quanto bastava per vivere magramente.

La coltivazione tipica della nostra zona rimase quella del granoturco che, introdotta poco dopo la peste del 1630, finì per soppiantare quelle del miglio e del frumento. Non va taciuto, poi, che in quel secolo venne introdotta anche da noi la coltura del gelso, che diverrà particolarmente intensa nell'Ottocento, per coloro che praticavano l'allevamento del baco da seta. A proposito della coltivazione della vite ci limiteremo a riferire che essa venne continuata, con tutte le cure e le attenzioni possibili, perché le nostre osterie avevano incessante bisogno di essere rifornite..

Occorre chiarire, però, che una grossissima fetta dei terreni era concentrata nelle mani di pochi, i quali, per la posizione raggiunta (erano medici,notai,farmacisti), non coltivavano direttamente la terra ma la cedevano a mezzadri o a fittavoli.

L'emigrazione continuò massiccia per tutto il secolo. Principalmente i giovani che aspiravano a imparare un mestiere dovevano molto spesso lasciare il paese e servire a bottega per un lungo periodo

L'indigenza, in molti casi estrema, costituì per S.Giovanni Bianco un fenomeno pressoché generale. Tra le cause di questa situazione possiamo annoverare la piaga dell'analfabetismo,che colpiva il grosso degli abitanti, e lo stato miserevole delle strade pubbliche, che non favoriva certo il commercio e le attività praticate nella zona.

LE CONDIZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE DI S. GIOVANNI BIANCO NELL' OTTOCENTO

L'Ottocento non fu certo, per la nostra terra, un secolo sereno e pacifico. Essa, infatti, dopo essere rímasta per circa 370 anni sotto il dominio di Venezia, sperimentò, nel giro di un sessantennio, altri tre governi: quello napoleonico, quello austriaco e quello sardo. E il passaggio da un regime all'altro (la storia ce lo insegna) non fu naturalmente indolore, perché si realizzò attraverso una lunga catena di imprese militari sanguinosissime.

Ma anche dopo la proclamazione del Regno d'Italia la situazione non si mantenne tranquilla e la politica coloniale nella quale il Governo italiano si avventurò proprio nell'ultimo quarto del sec. XIX richiese nuovi sacrifici e costò altri lutti, dai quali il nostro stesso territorio non andò esente.

.

Per tutto il secolo a S. Giovanni Bianco infierirono numerose malattie contagiose, che colpirono, a seconda della loro patologia, ora un po' tutta la popolazione, indipendentemente dall'età, ora in modo particolare i bambini.

Già nel secondo decennio dell'Ottocento dilagò nel nostro territorio un'epidemia di tifo petecchiale . In quell'anno, nella sola parrocchia di S. Giovanni Bianco, si contarono 50 decessi,, quando, ad esempio, due anni prima, nel 1815, i morti erano stati in tutto solo 23.

Per consentire ai lettori di valutare anche la gravità e gli effetti delle successive epidemie, vogliamo chiarire che in anni normali, quando cioè non furono in atto malattie contagiose, i decessi, sempre nell'ambito della nostra parrocchia, durante tutto l'Ottocento, oscillarono annualmente, salvo qualche raro caso, fra le 20 e le 30 unità. Così nel 1829 i morti furono 21, mentre se ne contarono 28 nel 1841, 31 nel 1861, 38 nel 1881, 23 nel 1898, 35 nel 1900...

Se il tifo petecchiale lasciò i segni tra la gente di S. Ciovanni Bianco, altrettanto, e peggio, fece il colera che, ad intervalli quasi regolari, colpì il nostro paese, sempre nel XIX secolo, a più riprese, seminando morte e diffondendo un terrore tale che le persone defunte in conseguenza di quella malattia venivano seppellite lo stesso giorno del decesso, a sera inoltrata, o il mattino seguente, all'alba, senza accompagnamento...

La prima epidemia di colera scoppiò nel 1836 e fu relativamente contenuta: i decessi, quell'anno, furono infatti 43, di cui 13 nel mese di agosto.

La seconda si registrò nel 1855 e dovette essere particolarmente insidiosa perchè, nell'arco di 12 mesi, i morti salirono in fretta a 57, calcolando fra questi anche 29 bambini, per buona parte in tenerissima età.

Numerosissimi casi di colera si verificarono pure nel 1857 e nel 1867 (i morti in quegli anni furono, rispettivamente, 51 e 50), ma, soprattutto nel 1884, quando vi si aggiunse anche il vaiolo, portando i decessi a 59 unità.

Come per il passato, però, fu principalmente la mortilità infantile ad accanirsi contro le nostre famiglie. Essa, nel sec. XIX, toccò punte elevatissime, non mai raggiunte prima, di fronte alle quali c'è da rimanere veramente sconcertati e, nello stesso tempo, increduli.

Infatti, se i nostri bambini continuarono in buon numero a "volare in cielo" regolarmente, come capitava da tempo immemorabile, "appena vista la luce", e questo in conseguenza di un "parto laborioso" (sono espressioni, queste,.ricorrenti nel Registro dei Morti della parrocchia ... ), ma anche dopo pochi giorni, o alcuni mesi di vita, "per vermini", "per tosse cagnina", nella seconda metà dell'Ottocento imperversò un'altra gravissima epidemia, quella della difterite, o "mal del grop", che mietè un numero impressionante di giovani vite (la morte sopravveniva generalmente per soffocamento).

Nel 1875 morirono 35 bambini (non tutti, ovviamente, vittime dell'epidemia), contro 27 persone adulte. Nel 1876 il numero dei bambini deceduti salì a 42, mentre rimase immutato quello degli adulti.

Nel 1886, in fatto di mortalità infantile, si sfiorò il livello più alto: persero la vita 50 bambini, di cui 23 in età inferiore ai 12 mesi, e buona parte di essi (ben 22) morì nel mese di dicembre. Quell'anno, nella nostra parrocchia, sí registrarono complessivamente 79 decessi, un primato non certo invidiabile... L'anno seguente, nel breve giro di una settimana, a Cornalita, in località "Liden", morirono di "morbo contagioso" (difterite?) tre fratellini, rispettivamente di 5, di 8 e di 9 anni.

Nell'Ottocento furono numerosi anche coloro, uomini e donne, che persero la vita tragicamente, in conseguenza di gravi disgrazie, di infortuni..., dovuti alle cause più svariate.

I Registri dei Morti della nostra parrocchia, anche se spesso non figurano i motivi precisi di queste morti violente, riportano, ovviamente, i nomi di questi sventurati, sovente ancora in giovane età, rimasti vittime della rnala sorte mentre, generalmente, erano intenti ai lavori agricoli in zone impervie e particolarmente esposte alla caduta di massi.

Frequenti anche le morti per annegamento, sia nel Brembo che nel torrente Enna (a quel tempo ancora ricchi di acqua ... ), o per cadute accidentali dalla “lobia” o dalle scale di casa, dalle piante...

Per un ventennio la cronaca non dovette registrare altri incidenti di questa natura: sembrò che i tragici casi verificatisi nella prima metà dell'Ottocento avessero insegnato qualcosa, per lo meno ad usare maggiore prudenza e a non esporsi troppo al pericolo, specie quando si era costretti a lavorare in determinate località...

Le morti per annegamento sarebbero state sicuramente ancor più numerose se molti, caduti nel fiume o sorpresi sulla riva da una piena improvvisa, non fossero stati salvati da persone coraggiose accorse in loro aiuto...

Per quanto concerne le condizioni sociali ed economiche del nostro paese durante l'Ottocento, aggiungeremo che se alcune famiglie affogavano nell'abbondanza e altre se la passavano discretamente vivendo del proprio, il grosso della popolazione conduceva un'esistenza stentata e molti erano addirittura sprovvisti di una qualche risorsa che potesse anche solo garantire loro il sostentamento.

Quello che mancava, in sostanza, era ancora una volta il lavoro. Nè tutti i disoccupati potevano trovare un'occupazione stabile e sicura nell'agricoltura, che rimaneva pur sempre l'attività principale.

I contadini erano per buona parte fittavoli o mezzadri, anche se non mancavano coloro che conducevano direttamente i loro fondi. Ma il raccolto, sia per la sterilità del suolo, sia per le calamità naturali, legate ai capricci del clima, che infierivano spesso e volentieri in ogni stagione dell'anno, era immancabilmente scarso e sovente non bastava nemmeno a coprire il fabbisogno interno. Eppure alla terra erano dedicate tutte le attenzioni possibili e non c'era coltura che non venisse praticata.

La più importante fu, comunque, quella del granoturco, che nei nostri terreni attecchiva facilmente e dava una resa discreta.

Erano molto diffusi anche gli alberi da frutta e, soprattutto, la vite: l'uva, però, non costituiva solo un prezioso companatico, ma serviva principalmente per ricavarne íl vino, che, pur essendo in verità alquanto asprigno e tutt'altro che robusto, faceva sempre comodo e non costava niente.

Una coltura tipica dell'Ottocento, che sopravvisse anche nei primi decenni del XX secolo, fu quella del gelso, il cui fogliame era utilizzato per l'allevamento del filugello, o baco da seta. La coltivazione del gelso aveva fatto la sua prima apparizione in territorio bergamasco fin dall'inizio del sec. XVII, ma si impose particolarmente nella seconda metà del secolo succesivo. E', comunque, nell'Ottocento che il gelso conosce da noi un'ampia diffusione: soprattutto a S. Giovanni Bianco e a S. Gallo non c'era terreno coltivato all'interno del quale non figurassero, numerosi, questi alberi, originari dell'Asia, dall'aspetto e dalla struttura inconfondibili, i quali, tra l'altro, offrivano piccolissimi frutti, o more, che erano commestibili.

La bachicoltura, nel nostro paese, non conobbe certo le dimensioni e lo sviluppo raggiunti nella pianura bergamasca, ma nelle contrade, in modo speciale, vi si dedicarono un po' tutti i nostri contadini, anche se l'allevamento del baco da seta, che è un bruco voracissimo, richiedeva cure particolari e un lavoro indefesso.

L'allevamento del bestiame, inteso nel senso più ampio del termine, costituì, invece, l'attività prevalente e più remunerativa per molti di coloro che vivevano del lavoro della terra.

Stalle e fienili erano sparsi un po' ovunque, mentre il latte e i suoi derivati, oltre che soddisfare il consumo interno, alimentavano anche un commercio abbastanza fiorente. Infatti le nostre "grassine", pur non potendo competere, per fama, con quelle della Valle Taleggío, facevano la loro bella figura sulle mense di Bergamo...

A proposito di scambi commerciali è opportuno ricordare che verso il 1837 riprese vigore a S. Giovanni Bianco anche il vecchio e glorioso mercato che il nostro paese, a dispetto del Cornello e di Zogno, era riuscito ad ottenere dalla Serenissima nel lontano 1440. Esso, in seguito, era andato man mano decadendo, e ciò per diverse ragioni, ma principalmente per le pessime condizioni in cui erano lasciate, anche per lunghi periodi, le nostre strade.

All'incirca fino al 1837, il mercato si teneva "gli ultimi tre giorní feriali di ogni mese", mentre dopo tale data esso si svolse "ogni giovedì precedente e il secondo giovedì seguente al mercato di Bergamo" , praticamente, quindi, come ai nostri giorni...

Se l'agricoltura, tutto sommato, riusciva a stento a dar da mangiare a coloro che la praticavano, l'industria, almeno da noi, all'inizio dell'Ottocento, stava movendo solo i primi passi, in una misura, per altro, assai modesta.

Infatti, nel 1806 c'era a S. Giovanni Bianco una "fabbrica di ferro"; il ferro proveniva dalla Val di Scalve e dai tre "forni" esistenti allora in Valle Brembana: quelli di Carona, di Branzi e di Lenna. Essi, però, non funzionavano contemporaneamente, ma alternativamente. Anzi, sappiamo che nel 1811 il forno di Lenna era stato ormai abbandonato, per cui erano rimasti attivi soltanto quelli di Carona e di Branzi.

Dettaglio che merita di essere riferito: entrambi i forni producevano a quel tempo "ghisa per le fucine" e "proiettili di artiglieria" , dei quali aveva sempre pressante bisogno l'esercito napoleonico...

Tornando alla "fabbrica di ferro" di S. Giovanni Bianco, va chiarito subito che si trattava semplicemente di una "fucina" appartenente a Giuseppe Donati, il quale ne possedeva una seconda a Olmo. Essa era situata all'inizio del ponte sul Brembo, più o meno negli stessi locali dove erano stati a lungo operosi i magli degli Zignoni.

Nel 1806 e nel 1807 vi lavoravano tutto l'anno 16 operai (a differenza, per esempio, di quanto avveniva nella "fucina" di Serina, che era attiva solamente per quattro mesi all'anno).

Nell'Alta Valle si lavorava unicamente il ferro.

Oltre ai "forni" funzionanti a Carona e a Branzi, c'erano due fucine a Lenna, una a Piazza, una a Olmo, una a Mezzoldo, quattro a Cassiglio e cinque a Valtorta. Dalle "manifatture" di queste due ultime località uscivano, però, quasi esclusivamente chiodi. Bisogna tuttavia precisare che, mentre a Valtorta erano occupati in questa attività 10 fabbri, 20 carbonai e 49 "chiodaroli", a Cassiglio, "a fabbricare chiodi, e le donne a portare carbone.., eccettuato il poco tempo in cui travagliavano i pochi fondi ... ", si dedicavano tutti gli abitanti del paese, ai quali davano una mano anche "quelli di Valtorta ed Ornica, e parte di quelli di S. ta Brigida. .. " .

Nel campo almeno dell'industria e, in parte, anche in quello dell'artigianato, c'erano quindi paesi, sia nel Distretto (o Mandamento) di Zogno che in quello di Piazza, più... progrediti del nostro.

Certo, a S. Giovanni Bianco non tutti lavoravano la terra: esistevano, naturalmente, anche altre attività, nelle quali, però, era occupata soltanto una minoranza della popolazione.

Sappiamo, ad esempio, che da noi erano in azione diversi "mulini da grano": alla Roncaglia Fuori (precisamente "a S. Carlo"), al ponte sul Brembo, ai Molini, nella Valgrande ... ; ci risulta pure che accanto ai "mugnai" erano numerosi anche i "bottegai" e gli osti...

Attività particolarmente diffuse in quel tempo furono quelle del "mulattiere", del "carrettiere", del "tagliapietra", ma il "mestiere" predominante rimase quello del carbonaio, esercitato soprattutto dagli abitanti delle nostre contrade, i quali, solitamente, dovevano però lasciare le loro famiglie per trasferirsi, quando andava bene, nelle vicine province, ma, sovente, anche in terra straniera, principalmente in Francia.

Per avere un'idea, sia pure approssimativa, dell'ampiezza di questo fenomeno basterebbe sfogliare i registri anagrafici delle nostre parrocchie relativi alla seconda metà dell'Ottocento, nei quali, di norma, sia per gli "sposi", che per i "testímoni" e gli stessi "padrini" era indicato il mestiere che essi esercitavano.

I matrimoni celebratisi, per esempio, a S. Giovanni Bianco furono 22 nel 1867, 24 nel 1873 e i "carbonai" sposatisi in quei due anni furono rispettivamente 11 e 12, vale a dire il 50% di coloro che si erano ammogliati in quel medesimo periodo...

Nella seconda metà dell'Ottocento divenne quasi una mania andare a cercar fortuna nel Nuovo Mondo o, addirittura, in Australia.

Furono moltissimi, infatti, gli abitanti di S. Giovanni Bianco che, attratti dal miraggio di un facile guadagno, ma spesso anche ingannati da informazioni tutt'altro che attendibili, varcarono l'oceano per scoprire, magari, una volta sbarcati, una realtà ben diversa da quella che avevano immaginato.

E se alcuni, i più fortunati, riuscirono a trovare un lavoro e una sistemazione soddisfacenti, parecchi, dopo poco tempo, dovettero tornare in patria delusi e a mani vuote...

I paesi nei quali soprattutto si riversò, con illimitata fiducia, l'ondata dei nostri emigranti furono il Brasile e l'Argentina, ma ne furono coinvolti, sia pure in casi rari, per non dire eccezionali, anche gli Stati Uniti, l'Uruguay, la Bolivia, l'Australia...

In queste terre lasciarono la vita numerosi concittadini, deceduti in quello scorcio di secolo per malattie contagíose o per incidenti sul lavoro.

Ma se l'emigrazione rappresenta ancora oggi per molti popoli una dolorosa necessità, dobbiamo riconoscere che nell'Ottocento essa fu doppiamente amara e particolarmente dura per le difficili condizioni in cui si svolse, non solo per la lentezza o la totale mancanza dei mezzi di comunicazione, intesi nell'accezione più ampia del termine, ma principalmente per l'assenza di una qualsiasi forma di tutela nel campo dell'assistenza e della previdenza sociale.

Purtroppo, però, a quel tempo, non esistevano altre alternative, sia perché il nostro paese era del tutto privo di industrie degne di questo nome, sia perché da noi non era ancora iniziata la realizzazione di grandi opere nelle quali avrebbero potuto trovare lavoro, almeno in parte, quanti, essendone privi, dovevano cercarlo, per forza di cose, in regioni lontane dalla madrepatria.

Infatti, le uniche opere di un certo rilievo eseguite a S. Giovanni Bianco nell'ultimo ventennio del secolo scorso furono la costruzione del nuovo cimitero e quella di un nuovo tronco della strada provinciale, in sostituzione di un altro tratto preesistente.

L'attuale cimitero fu ultimato nell'agosto del 1883 (la prima salma che vi trovò sepoltura, il 16 di quello stesso mese, fu quella di un bimbo dí tre anni, Giovanni Bonaiti di Luigi e di Rosa Zuccali, morto per annegamento nel Brembo).

Esso venne benedetto da mons. Gaetano Camillo Guindani, vescovo di Bergamo, il 17 novembre 1883, alla presenza del sindaco Carlo Sonzogni e di altri consiglieri, di molti sacerdoti e di una grande folla.

L'anno precedente si era praticamente conclusa, con la costruzione del nuovo ponte sull'Enna, un'altra opera importante, incominciata nel 1880: l'arteria stradale che taglia ancora oggi il paese.

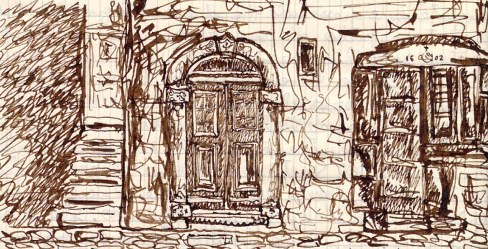

Fu così abbandonato il tortuoso tracciato della vecchia strada Priula che, snodandosi fra pericolose strettoie e sotto i "portici" di alcuni edifíci, correva allora nell'attuale via Gratarolo, attraversava l'antico ponte sull'Enna, piegava a sinistra tra la chiesa e il palazzo Boselli, proseguendo fino ad imboccare le vie Corserola e Pretura, superando in tal modo il centro abitato.

Per realizzare il nuovo tronco fu necessario demolire una parte del lungo caseggiato che, partendo da via Corserola, si spingeva fino alla chiesa parrocchiale...

Il secolo ventesimo si aprirà, però, con prospettive incoraggianti e nel corso del primo quarantennio, o poco più, anche se funestato da due sanguinosissime guerre mondiali, la popolazione di S. Giovanni Bianco vedrà prendere corpo diverse opere di grande respiro e di somma utilità, quali la costruzione della cartiera Cima, delle centrali idroelettriche, degli edifici dell'asilo "P.Boselli" e delle Scuole Elementari di via Adua, la realizzazione della ferrovia da Bergamo a S. Giovanni Bianco e, più tardi, il suo prolungamento fino a Piazza, il compimento della strada carrozzabile di collegamento fra il capoluogo e le "frazioni" di S. Pietro d'Orzio e di S. Gallo...

Sarà ancora compito, poi, dell' iniziativa pubblica e, principalmente, di quella privata proseguire nel cammino intrapreso per dare un nuovo volto al paese, nel rispetto, però, e nella salvaguardia della preziosa eredità di un passato ricco di storia e di glorie .